親訪IWC沙夫豪森:走進機芯背後的真實世界

瑞士沙夫豪森,離蘇黎世車程不到一小時,是一座不太起眼的小城。但對於喜愛手錶的人來說,這裡的名字早已如雷貫耳——這裡是IWC萬國錶的發源地,也是品牌至今仍維持技術核心與產品製造的所在。

IWC沙夫豪森總部建築外觀,融合十九世紀工業建築與現代功能性。

趁著2025年Watches & Wonders錶展正式開展前,品牌特別安排這趟行程,讓我們有機會走訪IWC的歷史總部、博物館、新舊工廠,實際拆過一枚機芯,親眼見證IWC如何透過極端測試模擬真實環境,驗證腕錶與機芯的可靠極限。這不是一般的走馬看花,而是一趟把品牌宣傳話語先放下,重新理解「IWC 製錶到底怎麼做出來」的實地筆記。

博物館不只是看錶:歷史與技術的濃縮體驗

參訪行程的第一站,是位於沙夫豪森老城區、IWC總部內部的品牌博物館。一棟十九世紀工業風格的建築,外觀看似低調內斂,走進去卻彷彿開啟了一本關於機械與鐘錶演進的立體書。

IWC沙夫豪森博物館內部空間,以現代極簡風格展示品牌超過150年的製錶歷史與經典時計。互動式展示牆與沉浸式光影設計,營造出一座向工程與美學致敬的時間藝廊。

展區依時間軸編排,呈現超過230件IWC歷史時計,完整追溯品牌自1868年創立以來的發展軌跡。從早期鐵道懷錶、軍用飛行腕錶、潛水專用時計,到1980年代與Porsche Design合作的鈦金屬計時錶,再到集大成之作Il Destriero Scafusia,觀者可一覽IWC在技術、設計與材質應用上的演進脈絡。

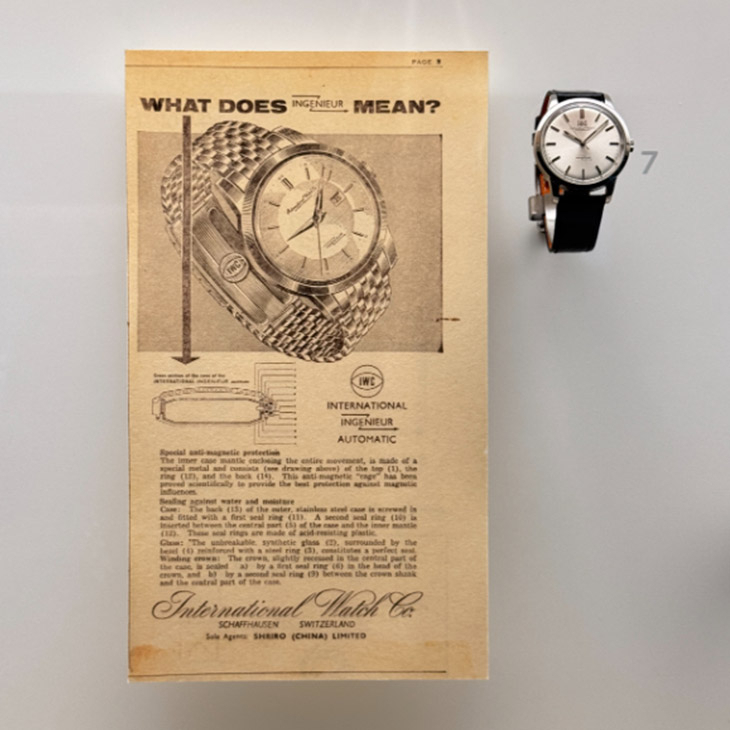

Ingenieur工程師系列早期宣傳頁與實物展示,呈現1950年代IWC針對抗磁需求所開發的代表作。當時採用軟鐵內殼包覆機芯,有效抵禦高達80,000 A/m的磁場干擾,為當代工程師與技術人員量身打造的實用工具錶。

IWC於1986年首度以黑色氧化鋯陶瓷打造錶殼,搭載由Kurt Klaus設計的萬年曆模組,具備計時與月相功能。突破性材質與複雜功能的結合,奠定IWC工程創新與現代製錶典範地位。

1885年專利註冊的IWC跳字懷錶,採用數字視窗顯示小時與分鐘,是早期數位時間顯示概念的經典範例。其創新設計預示了日後「跳時顯示」(jumping hours)技術的發展。

IWC早期飛行員腕錶作品之一,具備清晰的大型夜光阿拉伯數字與分鐘刻度軌道,搭配小秒盤配置,展現20世紀初軍用時計的實用設計語言。此風格亦為後來IWC飛行員系列奠定基礎。

IWC B-Uhr大型飛行員腕錶(約1940年代),直徑達55毫米,為二戰期間德國空軍導航員設計,具備高對比黑面與夜光指針,並配置洋蔥型錶冠,便於飛行手套操作。錶盤上的「▲」符號為軍用識別標記,代表此為官方配發軍用時計。

除了外觀展示,博物館內更值得一看的是機芯結構展示與解構元件。Pellaton上鍊系統、Kurt Klaus設計的萬年曆模組,透過拆解後的模擬機構呈現運作邏輯。搭配互動式導覽裝置,讓參觀者不只「看得到」,也能「理解為什麼這樣設計」。

這個空間並不強調情懷與懷舊,而是用具體產品與實際技術說明IWC如何因應不同時代的製錶挑戰。短短一小時的參觀,就像讀完一本濃縮技術史的資料冊。出口處的小型選品店則延續品牌調性,提供一點實體化的回憶,讓知識與情感得以延伸。

測試實驗室:確保品質的關鍵關卡

離開博物館,我們轉進舊廠房內一間鮮少對外開放的測試實驗室。這裡沒有華麗裝潢,只有大量設備、數據顯示器與紀錄用的電腦螢幕。由內部技術人員帶領,我們見到了 IWC 對產品一致性與耐用性的標準。

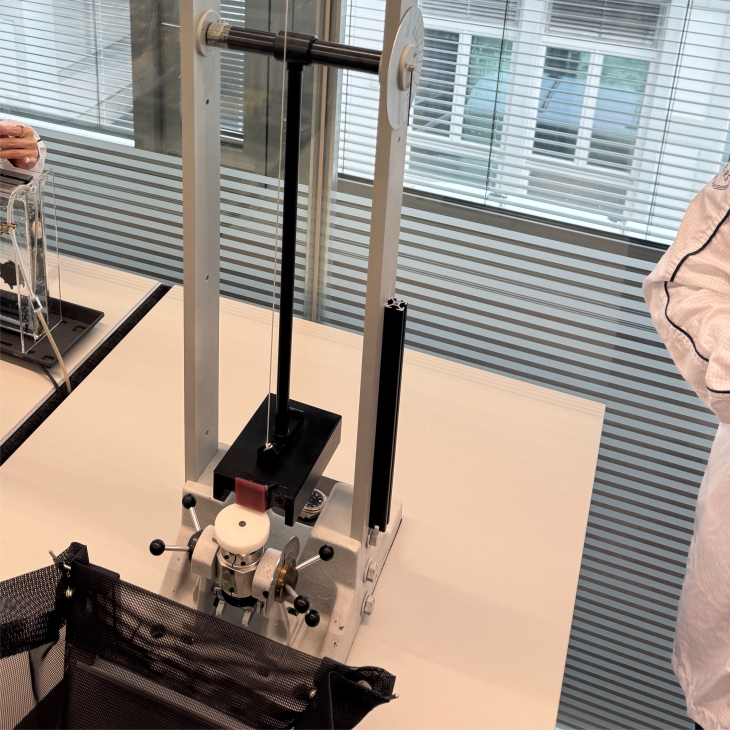

導覽人員展示擺錘衝擊測試裝置,模擬腕錶從約一米高跌落至硬表面的情境,以檢驗錶殼與機芯在日常意外中的耐衝擊性。此為品牌品質測試流程的一環。

氣候模擬艙會將腕錶暴露在-20°C到+70°C的環境下長時間運作;鹽霧與紫外線測試模擬海邊與高原日曬環境;還有模擬腕錶掉落的擺錘撞擊、錶冠與按鈕連續按壓超過 10,000 次的耐用測試。

其中印象最深的,是Ingenieur工程師系列的抗磁測試。從四〇年代開始,IWC便開始在飛行錶導入軟鐵內殼結構,至今已能模擬達到 3,700,000 A/m的磁場環境,驗證游絲與輪系的穩定性。這些數據,沒有一句情緒語言,卻最能說明「堅固」與「一致性」是如何被落實的。

製錶課上線:機芯拆下來,不一定裝得回去

午休後進入實作課程,氣氛從觀察轉為親手體驗。我們坐上與製錶師相同的工作台,戴上手套與放大鏡,準備拆解一枚教學用的手動機芯。

製錶體驗課程中,參與者在製錶師指導下實際拆解並組裝機芯。

這不是簡單的「模擬拆裝」。每一顆螺絲、齒輪都小得幾乎難以穩定夾取,力道一不對就可能彈飛或移位。過程中製錶師會在一旁口頭提示,但操作仍需自己判斷、完成。這段一小時的課程,比想像中更需要耐心與邏輯,尤其在組裝回原樣時,那種緊繃程度,不輸工作現場。

這枚完成於課程現場的IWC機芯,見證了從零件組裝到結構運作的完整過程。親手參與每一步驟,讓人更能體會製錶師在每一枚時計中投注的專注與耐心。

完成之後的成就感不是來自精準,而是對「精準背後有多難」的尊重。從親手碰觸與調整機芯開始,才能更明白每一只機械錶的價值,不只是外型或品牌,而是內部結構真正「動起來」的細節。

新廠區Manufakturzentrum:現代製錶工藝的核心據點

最後一站,我們驅車前往郊區的IWC製錶中心Manufakturzentrum。這座於2018年啟用的製造基地佔地13,500平方公尺,從建築外觀看來更像一座現代藝術館,而非工廠。

IWC新製錶中心Manufakturzentrum外觀,如美術館般現代、開放且結構清晰。

大廳挑高九米,中央擺放著一座緩緩運作的萬年曆裝置,周圍牆面則陳列著品牌歷史重要人物的肖像。另一側展示兩項重量級獎座:2024年GPHG「金指針獎」與2020年GEO Award「年度最佳工廠」,一為產品實力認證,一為製程效率與規格的肯定。

IWC沙夫豪森製錶中心的迎賓大廳,以挑高九米的開放空間迎接訪客。中央牆面上的巨型萬年曆裝置,象徵品牌對時間精準與工藝傳承的堅持。

(左)2020年GEO Award「年度工廠」獎座與(右)2024年GPHG「金指針獎」並列展示。

大廳牆面展示品牌歷史人物肖像,包括創辦人Florentine A. Jones與技術核心代表。

參觀從零件製造區開始,這裡集中展示了IWC對精密製程的實際落實。先進的CNC多軸機台持續運作,切削出超過1,500種零件,包括底板、橋板與關鍵的擒縱系統元件。導覽人員舉例,在銑床過程的最後階段,52機芯的底板必須有大約400個幾何切面,只能容許約幾千分之一毫米的最小誤差範圍,後續組裝以及運作才能精確對位。所有製程步驟都經過記錄與追蹤,確保每一枚零件皆可被完整驗證與溯源,展現出IWC對流程管理的高標準與透明化。

儘管生產已高度自動化,但在自製機芯的精細組裝上仍以人手完成,複雜機制的精細操作,仍然需要手工完成,才能帶給機芯生命。

進入IWC製錶中心潔淨室前的更衣區,所有製錶師與訪客皆需更換無塵服,確保組裝環境符合最高潔淨標準,避免微粒干擾機芯性能。

工廠中展示用零件盤,陳列各式錶盤、錶圈、裝飾環與微型零件,供訪客近距離觀察細節與材質。

機芯零件生產區,由技術人員操作高精度車銑複合機,進行橋板、基板等關鍵零件的自動化加工。潔淨明亮的環境與透明化流程,是品牌對製造品質與現代化製錶哲學的具體實踐。

IWC 製錶中心內部一隅,左側為原料棒儲存區,右側則為錶殼與機芯零件的加工區。這裡整合高效率自動化生產與嚴格品質控管,是品牌實現精準製造與永續承諾的核心空間。

IWC製錶中心的機芯組裝區,製錶師在潔淨室環境中執行細緻作業,確保每一枚自製機芯在無塵、高光照的條件下完成,維持製程穩定與品質一致性。

組裝區設於潔淨室中,製錶師分工負責不同模組,作業台光源柔和、空氣條件恆定。在參觀過程中我們也親手嘗試了傳統魚鱗紋打磨工藝——在反覆細緻的壓痕操作中,重新感受到「手工」並非感性敘述,而是一種要求技術一致與肌肉記憶的極致訓練。

IWC 製錶中心潔淨室中的機芯組裝,每位製錶師從發條盒、擒縱結構到調速模組,依照模組化流程完成裝配。

錶殼製程也保留在廠內另一區:以Aquatimer錶殼為例,從原料棒開始需歷經80道以上加工工序。若使用Ceratanium瓷化鈦金屬材質,還需進行高溫爐燒與表面瓷化,使其同時具備陶瓷的硬度與金屬的堅固,實現IWC在材質開發上的另一項關鍵成果。

這座廠房沒有太多多餘語言,也沒有強調技術本身有多「高深」。它所呈現的,是一種「設計好製程,然後穩定重複執行」的能力。簡潔、務實,卻也正因如此,令人印象深刻。

這是一趟製錶核心的親身理解,也是一場值得親訪的朝聖

這趟走訪IWC沙夫豪森,不只是看見一座製錶工廠,而是親眼見證一個品牌如何用標準、邏輯與紀律,把「時間」轉化為精密的實體。這裡沒有華麗包裝,也不靠情感渲染。一切從歷史開始,透過測試、製程、手工與工業的平衡,構築出真正可信賴的製錶體系。

對於重視結構、在意製程的錶迷來說,沙夫豪森不只是品牌的起點,更是製錶價值被落實、被驗證、值得信任的現場。如果你想知道一只真正好的機械錶,應該怎麼被造出來,那麼你應該親自來一趟這裡,看看答案是什麼。